Sviluppatore: Hato Moa, Jeff Tanton (remake)

Sviluppatore: Hato Moa, Jeff Tanton (remake)

Casa di sviluppo: Pigeonation Inc., Mediatonic (remake)

Genere: Visual novel / Dating-sim

Genere Narrativo: Slice of Life / Slipstream / Distopia / Mystery

Motore: Famous Writer, Unity (remake)

Piattaforme: Windows, Mac OS X, Linux

Anno: 2011, 2014 (remake)

The most splendid and greatest academy of the pigeon, by the pigeon and for the pigeon.

Supponiamo che, in seguito a misteriosi esperimenti, gli uccelli siano divenuti intelligenti. Supponiamo che, grazie all’attività di uccelli attivisti, i pennuti abbiano acquisito pari diritti degli esseri umani, entrando a far parte della nostra società. Supponiamo ancora che voi, una normalissima ragazza giapponese, siate riusciti a farvi ammettere alla celebre St. Pigeonation, la più prestigiosa scuola superiore per uccelli, diventando a tutti gli effetti la prima studentessa umana dell’istituto. E mettiamo caso che, per bizzarro che possa sembrare, il vostro piccolo cuore puro di fanciulla palpiti al solo pensare a quei piumaggi delicati, a quelle zampette aggraziate e a quei becchi ricurvi… be’, complimenti, significa che siete i protagonisti di Hatoful Boyfriend, il primo simulatore di appuntamenti tra esseri umani e volatili!1

I simulatori di appuntamenti, lo sanno anche i sassi, sono un genere videoludico profondamente amato dai giapponesi. Ogni anno centinaia di nuovi titoli invadono il mercato nipponico, ad opera tanto di grandi case quanto di piccoli sviluppatori indipendenti, e coi tagli più diversi: dalle avventure romantiche a quelle più esplicitamente sporcaccione, da storie più leggere ed escapiste (trova e conquista la ragazza dei tuoi sogni!) a storie più serie e drammatiche. La struttura di base è nella maggior parte dei casi la stessa: il protagonista è uno studente delle superiori – poco importa che sia una normale scuola giapponese, un’accademia militare per piloti di robottoni, o la scuola di magia di un mondo fantasy – che tra una lezione e l’altra avrà l’opportunità di conoscere tutta una serie di partner dell’altro sesso. Una serie di biforcazioni nella trama gli permetteranno di scegliere su quale partner concentrare i propri sforzi di seduzione; a conquista avvenuta, il gioco finisce.

Con un framework così radicato e riconoscibile, è inevitabile che i dating-sim diventino la base per infinite variazioni e sperimentazioni. Sono giochi molto semplici da sviluppare, consistendo in genere di riquadri testuali su sfondi statici (la parte più delicata nello sviluppo di giochi simili è l’art design con cui sono realizzate le figure dei personaggi), per cui anche chi è a digiuno di programmazione può cimentarsi e svilupparne uno. Il che è esattamente quanto è accaduto nel nostro caso.

La prima incarnazione di Hatoful Boyfriend nasce nel 2011 dalle mani di una mangaka soprannominatasi Hato Moa. È uno stupido giochetto in Flash fatto in mezza giornata come scherzo per il Pesce d’Aprile; i personaggi, invece che essere disegnati, consistevano di foto ritagliate e incollate alla bell’e meglio di uccelli realmente fotografati dall’autrice in un parco di Kobe. Ma l’idea di base è talmente assurda che la community impazzisce, e invoca un gioco vero. Vengono accontentati: nel corso dell’anno, Hato Moa rilavora al progetto e pubblica il prodotto completo a fine ottobre. Il pubblico impazzisce di nuovo. A febbraio 2012 esce la prima edizione in inglese, e Hatoful Boyfriend varca ufficialmente i confini nazionali.

Non è un dato banale. Da una parte, la comunità indie giapponese è abbastanza isolata e sono pochi i giochi indipendenti che escono dai circuiti nazionali. Dall’altra i dating-sim, pieni come sono di reference alla cultura e alla vita quotidiana giapponesi (oltre che essere soffusi di un’aria di sfigataggine particolarmente intensa tra noi occidentali), non hanno molto mercato all’estero. Quelli che si conquistano una localizzazione inglese, risaltano per qualche caratteristica particolare o perché fanno crossover con altri generi più popolari. È il caso ad esempio di quei GDR che integrano componenti da dating-sim, come nella celebre serie di Persona della Atlus: di giorno siamo normali studenti e cerchiamo di farci degli amici, di notte andiamo a combattere demoni.

Non Hatoful Boyfriend, che per struttura è una semplicissima visual novel scolastica, solo con piccioni e colombe al posto degli esseri umani. Per la precisione è un otome, un sottogenere tradizionalmente orientato a un pubblico femminile eterosessuale: la protagonista è una ragazza – non è possibile decidere il sesso – e tutti i possibili partner sono maschi (non che la cosa si noti più di tanto, essendo degli uccelli…).

Nel frattempo – siamo arrivati al 2014 – il gioco è diventato un fenomeno di culto per gli psicopatici di mezzo mondo. Se ne accorge la Devolver Digital – distributori, tra l’altro, degli Hotline Miami – e insieme a Hato Moa lavora a nuova edizione internazionale rimasterizzata. È questa l’edizione che è stata pubblicata su Steam, e quella a cui più facilmente avrete l’opportunità di giocare.2

Cos’ha fatto, insomma, questo Hatoful Boyfriend, per meritarsi un tale successo? Ha semplicemente preso un’idea demenziale e l’ha schiaffata su un template consolidato, facendo un gioco che è tutta superficie? Merita allora la critica che viene mossa di continuo alla Bizarro Fiction, ossia di essere del banale weird for the sake of weirdness? Amo l’assurdo – credo sia ormai ampiamente assodato – e non potevo quindi esimermi dal verificarlo di persona. Come lunedì scorso abbiamo inaugurato l’anno con la demenzialità di Alieni coprofagi dallo spazio profondo, così oggi proseguiamo con una nuova opera di sensibilità Bizarro. Ecco cos’ho scoperto.

Uno sguardo approfondito

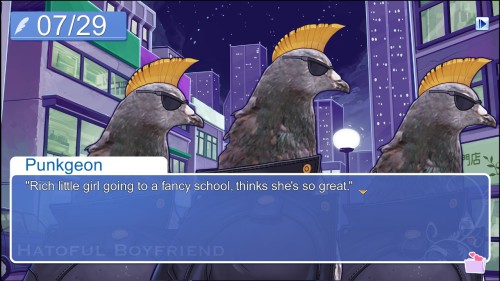

Dopo i primi minuti di gioco Hatoful Boyfriend conferma la sensazione iniziale di essere, nonostante il successo, una grezzata di livelli cosmici – almeno per chi, come me, non mangia visual novel romantiche a colazione. Il gioco comincia con il primo giorno di scuola della nostra piccola protagonista al secondo anno di liceo: qui vengono introdotti tutti i personaggi principali, ossia gli uccelli tra cui dovremo scegliere la nostra liaison sentimentale. Le tipologie di partner prendono a piene mani dagli stereotipi degli anime: abbiamo l’amico d’infanzia, lo sportivo, il ragazzino introverso, il compagno di classe ricco e arrogante, il playboy, il professore pasticcione, e via dicendo.

L’interazione è davvero minima. Ogni tanto, a partire dal secondo giorno di gioco, avremo la possibilità di fare delle scelte che ci avvicineranno all’uno o all’altro partner – ad esempio a quale club iscriverci, con chi parlare durante la gita scolastica, chi invitare al festival… – ma si tratta di un numero molto limitato di bivi. Al di fuori di queste opzioni offerte dal gioco non abbiamo alcuna possibilità di intervento nella storia, il che rafforza l’idea di una storia su binari. Esistono anche tre parametri da potenziare tra cui scegliere – saggezza, robustezza e carisma – ma dopo qualche partita appare chiaro che la loro utilità è molto limitata (servono soltanto a migliorare l’affinità con un numero estremamente ridotto di personaggi). Il livello di sfida è minimo, perché una volta deciso su quale partner concentrare le energie e il tempo, le risposte giuste sono estremamente intuitive.

Il gioco si scandisce in tre parti, corrispondenti ad altrettanti quadrimestri dell’anno scolastico giapponese. Il primo – quello primaverile-estivo – è quello in cui ci vengono introdotti i vari personaggi e dobbiamo decidere su quale puntare, escludendo progressivamente gli altri (semplicemente trascurandoli). Nel secondo, che comincia al termine della pausa estiva, abbiamo ormai deciso il nostro partner e si tratta di conquistarlo trascorrendo del tempo con lui. Nella terza fase raccogliamo ciò che abbiamo seminato, si arriva alla proposta d’amore e si sblocca il finale: il gioco si conclude nel momento in cui conquistiamo l’uccello prescelto. E qui incontriamo un nuovo problema – la conclusione e lo scorrere dei titoli di coda del gioco arriva in modo così brusco e inaspettato, rafforzando l’idea di stare giocando a un’opera poco rifinita. Non si arriva nemmeno alla fine ufficiale dell’anno scolastico!

Se dalla struttura di gioco passiamo agli aspetti più tecnici, la situazione non migliora. Le animazioni sono quasi assenti. Le musiche sono anonimi pezzi di repertorio (nel senso che sembrano prese da una library a casaccio) e nella maggior parte dei casi sembrano dei midi dell’era Super Nintendo. Pare che in questo Hatoful Boyfriend non si discosti di molto dalla maggior parte delle visual novel – almeno da quelle artigianali – ma bisogna ammettere che, messo di fronte ad altri giochi narrativi del circuito indie (da The Stanley Parable a Gone Home) il paragone appare davvero impietoso.

Il tipo di scelte che ti aspetteresti da un simulatore di appuntamenti. Se ve lo state chiedendo, sì: anche questa scelta influisce sul finale.

È quindi notevole che, nonostante quest’aria grezza, così poco rifinita, e queste meccaniche semplici fino alla stupidità, la storia e il mondo di gioco catturino così tanto. Prima di rendermene conto, avevo giocato per due ore di fila e sbloccato i finali di due personaggi diversi.

Una prima ragione di interesse è proprio nei personaggi. Aldilà di alcune route pensate esplicitamente for comedy – come quella di Okosan, colomba atleta ossessionata dalla ricerca del budino perfetto – i possibili partner di Hatoful Boyfriend rivelano, sotto la superficie dello stereotipo, personalità complesse e problemi seri. Intrecciando relazioni con ciascuno di loro toccheremo temi che spaziano dalla depressione e il suicidio, al conflitto tra doveri di famiglia e ambizioni personali, alla difficoltà di lasciare andare la persona amata, passando per gli ostacoli di una relazione sentimentale tra un essere umano e un uccello (e non oso immagine gli ostacoli a livello sessuale, che il gioco saggiamente non tocca neanche…). Al contrario di quello che ci si aspetterebbe da un dating-sim, inoltre, non tutte le route si concludono con l’avvio di una relazione nel senso convenzionale del termine, anche sbloccando il finale migliore; semplicemente, ci dice il gioco, alcune persone non sono fatte per stare insieme a quel modo, anche se si vogliono bene. Il che è insolitamente maturo per un genere di giochi escapista come questo.

Questo dato, di per sé, eleva Hatoful Boyfriend al di sopra del simulatore di appuntamenti medio – un genere, er, non particolarmente celebre per la sua qualità narrativa – ma dirà poco a un consumatore abituale di libri e film di buona qualità. È facile risaltare nel tuo pratino, se i tuoi dirimpettai sono dei mongoloidi. Per i non appassionati di visual novel giapponesi, il vero fascino del gioco sta piuttosto nella cura e nella strana presentazione del suo worldbuilding. In un certo senso, infatti, Hatoful Boyfriend è la negazione stessa dell’infodump. Veniamo scaraventati in questo mondo di strana convivenza tra specie diversi, unici esseri umani ammessi in una scuola di uccelli intelligenti, senza alcuna spiegazione di come ci siamo riusciti.

Il background del mondo di gioco ci viene mostrato gradualmente sullo sfondo del gioco di appuntamenti, mediante allusioni e immagini ben scelte. Uno dei primi giorni di gioco, ad esempio, vediamo la nostra protagonista che si sveglia a casa sua: una caverna spoglia in aperta campagna. Lei stessa parla di sé come di una “cacciatrice-raccoglitrice”, in antitesi ai suoi compagni uccelli. Una parte della città appare in rovina, come se ci fosse stata una guerra. Alcuni eventi nella scuola ci fanno scoprire, ancora, che gli uccelli non sono sempre stati intelligenti ma lo sono diventati in tempi relativamente recenti (il che lascia immaginare che il mondo di gioco sia in effetti il nostro mondo, in un futuro prossimo). Sappiamo che gli esseri umani esistono ancora e intrattengono rapporti con gli uccelli, ma nel corso del gioco non ne incontriamo mai un altro. Le relazioni tra le due specie appaiono pacifiche, almeno all’interno della scuola, ma i nostri compagni non cesseranno mai di rimarcare in un modo o nell’altro che noi e loro non apparteniamo alla stessa razza. La situazione che si viene creando è insieme assurda, esilarante e inquietante.

La vita non è sempre rose e fiori alla scuola di St. Pigeonation.

E qui entra in gioco la meccanica narrativa peculiare di Hatoful Boyfriend: lo scoprire, poco alla volta, cosa c’è sotto la superficie del mondo di gioco, cosa è stato nascosto al giocatore. Ogni volta che si completa il finale di un personaggio, nel menu principale si sbloccano dei documenti segreti che lasciano capire che nella scuola non tutto è come sembra. Nuove opzioni e route nella storia principale si aprono mano a mano che i personaggi più semplici vengono completati (è interessante notare, ad esempio, che nelle primissime partite non si può scegliere di prestare servizio nell’infermeria della scuola). Quello che era un semplice simulatore di appuntamenti assume le tinte di un mystery investigativo. E solo quando tutte le route di specifici personaggi chiave sono state completate, sbloccheremo un’ulteriore storyline completamente diversa dalle altre, dalle tinte molto più macabre, e che promette di rivelare tutti i segreti di questo mondo futuro in mano agli uccelli…

È questa struttura a matrioska del mondo di gioco, dove sotto uno strato narrativo ce n’è sempre un altro più profondo, a spingere l’ignaro giocatore a ricominciare ancora e ancora l’anno scolastico a St. Pigeonation. E scoprire, in questo modo, che anche le idee più assurde e le trovate apparentemente più gratuite – dalla stupidità imbarazzante di Okosan alle allucinazioni da JRPG di Anghel, passando per le improbabili dicerie che circolano sull’infermeria della scuola – sono in realtà collegate e hanno senso anche aldilà della gag passeggera. Certo: il worldbuilding di Hatoful Boyfriend non è perfetto, ma non si può non apprezzare la volontà dell’autrice di far quadrare tutti i conti.

Il prezzo da pagare per scoprire quanto è profonda la tana del bianconiglio è la ripetitività dell’esperienza, perché ovviamente il grosso del gioco, scandito nei suoi periodi dell’anno, rimane uguale – fatta salva la storia specifica del partner che avremo deciso di sedurre volta per volta. Per nostra fortuna, bisogna dire che il ritmo del gioco è sempre abbastanza alto, una partita dal primo giorno di scuola al finale dura generalmente meno di un’ora, e le partite sono intrise di quell’umorismo ritardato tipico giapponese che tanto ci piace. Il solo vedere le foto male appiccicate degli uccelli che sporgono dalle finestre di testo e ci fanno proposte sentimentali con assoluta serietà è abbastanza demenziale da risollevarci il morale anche nelle giornate peggiori.

Hatoful Boyfriend è un’opera assurda dalla testa ai piedi, che ti cattura con la sua stupidità e poi ti tiene avvinghiato con lo strano worldbuilding e il bisogno di svelare i suoi misteri. Come Alieni coprofagi è pensato per solleticare gli amanti della Bizarro Fiction, anche se ovviamente toccando corde diverse. Non è un capolavoro, soprattutto sul piano tecnico, ma una piccola gemma narrativa che vale la pena provare – magari quando siamo scazzati col mondo e non vogliamo fare niente di più complicato.

(1) Nonostante il gioco reiteri più e più volte, anche nei nomi del luogo, la parola ‘piccione’ (‘Hato’ in giapponese significa propio piccione), la scuola e il mondo di gioco in generale ospitano diverse specie di pennuti. Non solo piccioni dunque, ma anche colombe, pettirossi, parrocchetti, all’insegna dell’amore libero e interspecie.Torna su

(2) È sempre sull’edizione di Steam che è stata scritta questa mia recensione. Da allora, è stata distribuita su PS4 e XboxOne una nuova versione del gioco ulteriormente espansa (ad esempio, con un nuovo partner). Preciso da subito che non ho provato questa nuova versione.Torna su