Il cinema horror è in crisi creativa da decenni. Nei primi anni 2000, era parso che la salvezza potesse venire dall’iniezione nel nostro cinema bolso di un po’ di sano immaginario horror giapponese, e più in generale dell’Asia orientale. Ma la nuova fonte si è esaurita in pochi anni; ci si è trovati punto e a capo e si è capito che il problema era più strutturale.

Il cinema horror è in crisi creativa da decenni. Nei primi anni 2000, era parso che la salvezza potesse venire dall’iniezione nel nostro cinema bolso di un po’ di sano immaginario horror giapponese, e più in generale dell’Asia orientale. Ma la nuova fonte si è esaurita in pochi anni; ci si è trovati punto e a capo e si è capito che il problema era più strutturale.

La verità è che non vorrei proprio essere nei panni del regista a cui commissionano un film horror. Chiunque tenti l’impresa, si trova stretto in un paradosso: da una parte, per spaventare l’audience (cosa che dovrebbe essere lo scopo di un horror) bisogna proporre qualcosa che esca dagli schemi, qualcosa che non si aspettano e che, prendendoli in contropiede, li metta a disagio; dall’altro, è un attimo farla fuori dal vaso, e confezionare un film che il grande pubblico non vedrà perché va troppo oltre i limiti della sua comfort zone o perché la scure dei rating di età minima o una distribuzione cinematografica ridotta (prima degli spettatori bisogna convincere i distributori…) si abbatte sulla pellicola. E per quanto i budget delle produzioni horror siano generalmente molto più bassi degli altri generi del fantastico, quanti rischierebbero di non rientrare dell’investimento per produrre un film che osa troppo?

La situazione dell’horror si è quindi polarizzata. Da una parte, piccole produzioni spesso messe in piedi da indie, che fanno film molto particolari destinati a una specifica nicchia di mercato, ma condannati a una distribuzione limitata (e che generalmente non hai molte chance di vedere al cinema). Qui troverete le cose più disgustose, o disturbanti, o semplicemente assurde, da The Human Centipede a A Serbian Film. Dall’altra, medie o grandi produzioni che riciclano all’infinito i soliti canovacci considerati “sicuri”, ogni volta miscelandoci timidamente uno o due elementi di novità sperando che bastino a trascinare la gente al cinema (“facciamo un’altra storia di attacchi demoniaci, ma con il pov da found footage“; “facciamo un’altro slasher movie ma in 3D”; “facciamo che è ispirato a una storia vera”).

Dato che il problema riguarda la struttura del mercato e l’audience stessa dei film horror (dove lo spettatore medio crede sì di voler essere messo a disagio, ma in realtà non lo vuole veramente), la situazione rimarrà sicuramente questa anche nei decenni a venire. Il risultato, è che per qualsiasi spettatore un minimo scafato guardare gli horror tradizionali diventa quasi impossibile: è tutto talmente prevedibile, codificato, lineare, che si trascorre l’ora e mezza di pellicola in totale apatia (o sfottendo quegli idioti di protagonisti che commettono ancora e ancora gli stessi errori). Cominci a vedere i fili dietro il film (“questo è il primo personaggio che muore”, “questa è la colpa che la protagonista dovrà espiare”), tutto sembra un gigantesco deus ex machina. Ma chi metterà su bianco quanto il copione dell’horror movie sia bollito e finto?

The Cabin in the Woods

Regista: Drew Goddard

Regista: Drew Goddard

Sceneggiatura: Joss Whedon / Drew Goddard

Genere: Horror / Commedia nera / Metafiction

Durata: 95 minuti

Anno: 2012

Dana, bella studentessa al primo anno di college, sta cercando di lasciarsi alle spalle una relazione con uno dei suoi professori. E quale modo migliore per dimenticarlo, che trascorrere un piacevole weekend coi suoi amici, in una casa nel bosco lontana dalla civiltà? Gettate le valigie in macchina, Dana è pronta a partire con Jules, la sua migliore amica, Kurt, il ragazzo di lei, l’atleta Holden e il fattone paranoico Marty.

Non sanno di essere osservati. Le loro case sono disseminate di telecamere, ogni loro movimento è seguito via satellite. Un gruppo di tecnici si sta assicurando che seguano alla lettera il copione prestabilito, e anche quest’anno celebrino il consueto, macabro rituale. E una volta raggiunta la casa nel bosco, i cinque ragazzi saranno nel loro campo da gioco. Riusciranno a sopravvivere al massacro orchestrato per loro, o saranno le ennesime vittime di questo canovaccio sempre uguale?

Se quando avete cominciato a leggere questa sinossi vi è sembrato che avessi ri-postato la recensione di Apeshit, vi capirei benissimo. The Cabin in the Woods, film d’esordio di Drew Goddard, e co-sceneggiato e prodotto nientemeno che da Joss Whedon (che tutti quelli della mia generazione ricorderanno per Buffy; i più scafati, anche per Firefly e Dollhouse), è un grande commento sarcastico sull’intero genere slasher “gruppo di adolescenti nella casa nel bosco”. Ma mentre il romanzo di Mellick ribalta le aspettative del genere pur senza uscire dal genere, la pellicola di Goddard e Whedon prende una direzione diversa: la metafiction.

Il film segue due storie parallele. Da una parte, il canovaccio ben collaudato dei ragazzi che vanno in mezzo ai boschi a trascorrere il loro weekend di paura; dall’altra, il punto di vista dei tecnici che sta manipolando le loro vite. La questione del canovaccio horror come un grande deus ex machina privo di credibilità, prende in Cabin in the Woods la forma più esplicita: quella di un setting a là “Grande Fratello” messo in piedi da un centro scientifico col preciso intento di far morire i ragazzi di una morte atroce. Niente spoiler; Goddard mette le carte in tavola fin da subito, addirittura – scelta molto interessante – aprendo i primi due-tre minuti di film sui tecnici e non sui giovani protagonisti. Tutta la pellicola è giocata sul contrasto tra queste due storyline che corrono parallele.

Trailer italiano del film (“Quella casa nel bosco”).

Come già in Apeshit, anche Cabin in the Woods segue rigorosamente tutte le tappe del genere, dalla fermata alla stazione di benzina alla collezione di artefatti assurdi nello scantinato della casa, ma in questo caso le scene sono presentate in modo tale da sottolinearne l’improbabilità: il benzinaio redneck è stato assunto dai tecnici per parlare come un cretino, e gli artefatti dell’orrore sono stati messi lì apposta perché i ragazzi li attivino. I cliché del genere sono messi alla berlina (come l’infausto “dividiamoci!”), così come i sottintesi bigotti (la protagonista verginella o pseudo-tale, la regola non scritta: “chi scopa muore per primo”…).

E il discorso si estende ai personaggi. Kurt gioca a football, ha i capelli corti e le spalle larghe – ma nei primi minuti di film lo vediamo discutere di sociologia con la protagonista. E perché un atleta non potrebbe anche essere un tipo colto a cui piace studiare? Ma no, gli slasher movie hanno imposto dei ruoli: l’atleta arrogante e idiota, la puttanella, il fattone. E così, nel corso del film vediamo Kurt istupidirsi, manipolato dai tecnici per rientrare nel ruolo.

Ma in generale, Goddard e Whedon hanno fatto un ottimo lavoro nel disegnare i cinque protagonisti: se in Apeshit erano un gruppo di arroganti che non vedevamo l’ora di veder maciullati, in Cabin in the Woods sono tutti dei ragazzi in gamba, e non possiamo fare a meno di simpatizzare per loro e soffrire nel vederli in trappola. L’empatia verso i cinque protagonisti non fa che amplificare il senso di ingiustizia che il film vuole veicolare.

L’errore in cui si poteva cadere, tuttavia, era quello di fare dei tecnici che manovrano la vita dei ragazzi degli evil mastermind. I cliché dell’universo horror sono un argomento troppo triviale per farne qualcosa di davvero drammatico, e il film sarebbe potuto scivolare nella menata retorica. Cabin in the Woods, invece, si destreggia tra l’humor nero e momenti drammatici, confezionando un’atmosfera agrodolce piacevolissima. Mentre lavorano dall’altra parte delle telecamere, i tecnici parlano dei loro problemi coniugali, sfottono gli altri reparti, indicono scommesse, sparano minchiate. Tutto questo li rende molto umani e simpatici – in particolare i due capi-progetto Steve e Gary – il che da un lato alleggerisce il tono del film, e dall’altro crea un contrasto grottesco con la mattanza che nel frattempo avviene nella casa nel bosco.

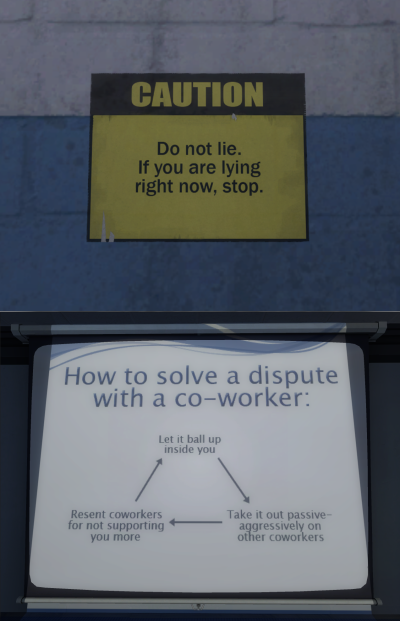

La famosa scena del “Dividiamoci”.

Vale più di mille parole per cogliere la filosofia del film.

Grazie all’alternarsi delle due storyline, al tono ora sarcastico ora cupo, e alla regia frizzante, il ritmo del film si mantiene alto dall’inizio alla fine. Pian piano la pellicola si stacca dai cliché del genere, prende una strada nuova e si arriva al punto che lo spettatore non è più in grado di predire cosa succederà. L’ultima parte del film è estremamente spassosa – nel senso macabro del termine – e il finale è originale e controcorrente quanto basta. Insomma, si arriva alla fine del film con la sensazione di aver visto qualcosa di intelligente, oltre che di divertente.

Il problema di Cabin in the Woods, semmai, è che la sua trama – una volta interamente spiegata – ha senso unicamente come metafiction; unicamente, cioè, come commento sui difetti dell’horror tradizionale. Il rituale messo in piedi dai tecnici esiste e funziona in questo modo perché sì. Come il mondo della casa del bosco è una grande macchina pilotata dai tecnici, così anche le ragioni dietro il grande lavoro dei tecnici suona un po’ come un deus ex machina – come una scusa pigra perché al regista non era venuto niente di meglio in mente. Paradossalmente, una persona con poca pratica dei film horror e dei suoi cliché non riuscirebbe nemmeno a capire la trama di Cabin in the Woods. Certo, si potrebbe ribattere – e sarebbe vero – che questo film è rivolto esplicitamente a chi è in grado di coglierne il sottotesto; ma il fatto che la storia funzioni solamente a un livello meta-narrativo (e quindi abbia un senso solo appoggiandosi alle opere che prende in giro) è un limite oggettivo e un fattore di debolezza.

Cabin in the Woods è un bel film. E’ meno brillante di un Apeshit, ma vale l’ora e mezza di vita che vi costerà guardarlo più di un buon 90% dei film horror in circolazione. Nel giro di due anni l’ho visto tre volte (la prima da solo, l’altra mostrandolo ad altre persone), sempre con piacere – e questo dovrebbe dirla lunga. Inoltre, a differenza di Apeshit, c’è molta meno violenza grafica e molto meno gore; il sangue scorre a litri e di gente ne viene ammazzata un sacco, ok, ma restiamo tranquillamente nei limiti di uno Scream o di un Final Destination, cioè nel territorio della roba che esce al cinema.

Non posso quindi fare altro che consigliarlo a qualsiasi anche moderato consumatore di cinema horror; e in particolare a tutti quelli che sentono le palle che vorticano a ogni annuncio del prossimo Paranormal Activity o Insidious o troiate varie.

Quanto a noi, nuovo appuntamento cinematografico il prossimo lunedì.

Fra gli altri, Tolkien idolatrava Benito Mussolini. Ha più volte dichiarato che il personaggio di Sauron è ricalcato su quello di Dolfo de “Il Graal del Quarto Pianeta” (che fra l’altro sappiamo tutti essere ispirato all’Adolf Hitler del periodo in cui i due non si sopportavano; o meglio, in cui avevano definitivamente smesso di sopportarsi).

Fra gli altri, Tolkien idolatrava Benito Mussolini. Ha più volte dichiarato che il personaggio di Sauron è ricalcato su quello di Dolfo de “Il Graal del Quarto Pianeta” (che fra l’altro sappiamo tutti essere ispirato all’Adolf Hitler del periodo in cui i due non si sopportavano; o meglio, in cui avevano definitivamente smesso di sopportarsi).

I Consigli del Lunedì #07: The Iron Dream

Titolo italiano: Il signore della svastica

Genere: Science Fiction / Metafiction / Literary Fiction / Ucronia / Pulp-trash

Tipo: Romanzo

Anno: 1972

Nazione: USA

Lingua: Inglese

Pagine: 260 ca.

Difficoltà in inglese: **

Avete mai letto l’ultimo romanzo di Adolf Hitler, Lord of the Swastika? No? Ma se ha pure vinto il premio Hugo nel 1954! Se è nato un gigantesco movimento di fan del libro, e se le uniformi dei Sons of the Swastika sono tra le più cosplayate ai convegni di fantascienza…? Ah, no, scusate, errore mio: ho sbagliato realtà^^

Norman Spinrad immagina un mondo alternativo in cui Hitler non è mai diventato leader del partito nazionalsocialista. Dopo la Prima Guerra Mondiale, il nostro baffino preferito ha deciso di trasferirsi negli Stati Uniti, dove si è riciclato come disegnatore e scrittore di fantascienza pulp. I conoscenti lo ricordano come un tipo tranquillo, forse un po’ strano.

Il suo più grande successo, completato pochi giorni prima della morte, parla di un mondo decadente, corrotto dai meticci e dalle mutazioni genetiche. Heldon, l’ultimo baluardo della purezza genetica, è minacciato dalle orde dei Dominatori, creature spietate che piegano la volontà degli individui e delle nazioni con la forza della mente; solo un uomo di razza purissima e di volontà ferrea – il giovane Feric Jaggar – potrà, radunando attorno a sé un pugno di uomini devoti e pronti a tutto, salvare il genere umano dall’imbastardimento definitivo. Toccherà a Feric ricostruire a Heldon una legione di Veri Uomini e guidarli alla legittima riconquista del mondo – e dell’intero Universo!

The Iron Dream è uno strano e delizioso esperimento diviso in tre parti: la prima, brevissima, consiste di una nota biografica sull’Hitler ucronico e della sua bibliografia; la seconda, che occupa il libro quasi per intero, è Lord of the Swastika, il romanzo scritto da Hitler; la terza, una Postfazione (Afterword) di una quindicina di pagine in cui un immaginario accademico commenta e analizza il romanzo.

L’esperimento è questo: se Hitler scrivesse un romanzo di fantascienza, cosa scriverebbe e come lo scriverebbe? Esperimento sviluppato in oltre duecento pagine di disgustosi meticci, uniformi di pelle nera, parate militari, baldi giovini dai capelli biondi e gli occhi azzurri, massacri su larga scala e iNioranza in dosi massicce.

Feric Jaggar è pronto a combattere per il futuro della razza umana! E TU?

Uno sguardo approfondito

In Lord of the Swastika confluiscono due anime.

Da una parte, la narrativa fantasy-fantascientifica di serie b (e in particolare l’heroic fantasy/sf) con i suoi cliché e le sue ingenuità. Feric Jaggar è il giovane predestinato che deve salvare il mondo; i cattivi sono cattivissimi, senza appello e senza motivazione; e mentre i buoni ce la fanno grazie all’intelligenza e all’organizzazione, i nemici sono orde senza cervello, che attaccano come zombie basando la loro forza sul numero. C’è anche l’arma leggendaria impugnabile soltanto da un eroe di stirpe regale, nella forma del Grande Manganello (Great Truncheon). Ci sono i balzi tecnologici improbabili. Soprattutto, è ripetuto e amplificato il wish-fulfillment nella sua forma più ingenua: tutto il romanzo non è che il susseguirsi di trionfi e di riconoscimenti della naturale superiorità dell’eroe su tutti i suoi avversari e su tutti i suoi discepoli 1.

Dall’altra parte, troviamo l’esasperazione della filosofia nazista e delle fissazioni private di Hitler. Per tutto il romanzo, il pov rimane saldamente ancorato sulle spalle di Feric: di conseguenza, noi vediamo il mondo filtrato dal suo tono di aristocratico esaltato, dal suo disgusto per le razze corrotte, dalla sua ossessione per la virilità, dall’eccitazione che gli provocano le uniformi e i bei giovani dai fieri occhi azzurri. Il disgusto di Feric per le “catastrofi genetiche” è palpabile. Ma non è solo questo. Tutto il mondo del romanzo si comporta in accordo con queste convinzioni: tutti i mutanti puzzano, e sono miserevoli; i Veri Uomini (Truemen) sono intelligenti, capaci e virtuosi quanto sono alti, biondi, con gli occhi azzurri e un fisico statuario.

Molti eventi del libro sono anche interpretabili come corrispettivi di alcune fasi storiche del Partito nazional-socialista 2.

Questi due elementi, messi insieme e portati all’eccesso, creano un romanzo grottesco-splatter che sfiora la parodia della bassa narrativa e in ogni caso è profondamente trash. La storia di Feric è un’escalation di violenza e di deliri di onnipotenza. Si va dal pestaggio di indifesi meticci fino ai genocidi, ma la violenza è talmente portata all’eccesso da essere cartoonesca più che gore.

The Iron Dream mi ha ricordato certi film di Rodriguez – Planet Terror, Machete, o anche il caro vecchio Dal tramonto all’alba – film che rifanno apposta il b-movie ma lo rifanno ridendoci sopra. The Iron Dream è un lungo b-movie.

Forse, come vedremo, troppo lungo.

Un gerarca dei Sons of the Swastika.

L’esperimento di Spinrad si porta infatti dietro degli handicap; in parte inevitabile conseguenza della natura iNiorante del romanzo e del fatto che a scriverlo sia Hitler, in parte dovuti alla sua incapacità come scrittore.

A partire dallo stile. Un po’ per ricalcare le ingenuità della letteratura di genere, un po’ per insistere sul dilettantismo e le ossessioni di Hitler, Lord of the Swastika è scritto male apposta. Abbondano le ripetizioni, le descrizioni statiche, l’aggettivazione pesante, gli infodump, personaggi piatti come un asse da stiro, il raccontato – anche se, all’occorrenza, l’autore è capace di mostrare efficacemente i momenti splatter o le parate militari del Partito. Ma Spinrad non è scusato del tutto: leggendo un altro suo libro, ho ritrovato in parte questa tendenza alle ripetizioni e all’aggettivo facile. Lo stile di Spinrad è realmente mediocre – in The Iron Dream questo aspetto è semplicemente amplificato. E comunque, calcare troppo la mano sullo scrivere male apposta può essere una buona strategia per un racconto breve o per una novella, ma non per un intero romanzo di oltre duecento pagine.

Lord of the Swastika soffre di ripetitività anche sul piano dei contenuti, soprattutto nella seconda metà del romanzo. Ogni capitolo si svolge su un piano più “grande” del precedente, ma la formula rimane la stessa. Ci sono pagine e pagine dedicati alle parate militari, alle nuove fikissime uniformi che Feric disegna per questo o quel corpo del Partito, ai nuovi esperimenti eugenetici promossi dai suoi laboratori.

Spinrad lo fa per sottolineare il carattere ossessivo dell’Hitler-scrittore, ed è anche divertente vedere fino a che punto si spinga la sua immaginazione, ma alla lunga la formula annoia. Se vuoi parlare della noia, fai attenzione a dedicarci lo stretto spazio necessario, prima che il lettore stesso si annoi; allo stesso modo, va bene insistere sulle fissazioni del nazismo, ma almeno sii creativo nel mostrarle, varia, tieni il lettore sulla corda! Spinrad questo non l’ha capito 3. La seconda metà del romanzo è decisamente troppo ripetitiva – anche se viene riscattata dall’ultimo capitolo del romanzo, assolutamente geniale 😀

Un ultimo possibile difetto di The Iron Dream è implicato nella sua stessa natura di metafiction. Immergersi completamente nel romanzo hitleriano è impossibile, non tanto perché non si possa abbracciare il punto di vista di un meganazista (ho letto libri, come alcuni di Mellick, dove succedono cose più terribili e l’empatia scatta lo stesso), quanto perché il tono trash-grottesco della narrazione ci ricorda continuamente che stiamo leggendo un libro. Il fatto stesso che ci sia una finta Postfazione (che tra l’altro è stupenda) distrugge ogni possibilità di catarsi.

Il lettore si trova davanti più la mente dello scrittore-psicopatico che non il contenuto del romanzo. Momenti di immersione e partecipazione emotiva ci sono, ma sono rari.

L’idea complessiva che mi sono fatto di The Iron Dream, quindi, è di un esperimento interessante e divertente, ma non del tutto riuscito. Con più impegno e più consapevolezza tecnica, Spinrad avrebbe potuto farne un capolavoro; così com’è, rimane un libro unico nel suo genere, che vale la pena provare a leggere, ma con ampissimi margini di miglioramento. I numerosi momenti di stanca, del resto, sono inframezzati da lampi di genio che valgono la lettura.

Potrebbe essere il libro ideale per chi cerchi un po’ di sano trash ma abbia bisogno anche di un sottofondo un po’ intellettuale: The Iron Dream provvede a entrambi.

Dove si trova?

In Italia il libro è stato pubblicato con il titolo del romanzo-nel-romanzo, ossia Il signore della svastica. Nel 2005 è stato ristampato da Fanucci, ma per quanto ne so anche questa edizione è pressoché introvabile. Ci si può senza timore affidare al Mulo.

Su library.nu si trova invece l’edizione in lingua originale.

Su Norman Spinrad

Spinrad non è un autore che mi convinca troppo. E’ uno di quegli scrittori che vuole sempre fare l’impegnato e lo sperimentale, ma che non ha un sufficiente bagaglio tecnico alle spalle per poterselo permettere. E’ il tipico autore che fa della fantascienza un trampolino di lancio per parlare d’altro, ma che non ha ancora capito troppo bene come funziona un romanzo.

Perciò, di Spinrad ho letto solo un altro libro:

Qualche estratto

Questa volta voglio proporre la bellezza di tre estratti. Il primo è preso dall’inizio del romanzo, dove facciamo la conoscenza di Feric e della sua strana visione del mondo, mentre il secondo descrive invece uno dei massacri indiscriminati che punteggiano allegramente il romanzo.

Il terzo, infine, è un breve e delizoso brano tratto dall’Afterword in coda al romanzo.

1.

Finally, there emerged from the cabin of the steamer a figure of startling and unexpected nobility: a tall, powerfully built true human in the prime of manhood. His hair was yellow, his skin was fair, his eyes were blue and brilliant. His musculature, skeletal structure, and carriage were letter-perfect, and his trim blue tunic was clean and in good repair.

Finally, there emerged from the cabin of the steamer a figure of startling and unexpected nobility: a tall, powerfully built true human in the prime of manhood. His hair was yellow, his skin was fair, his eyes were blue and brilliant. His musculature, skeletal structure, and carriage were letter-perfect, and his trim blue tunic was clean and in good repair.

Feric Jaggar looked every inch the genotypically pure human that he in fact was. It was all that made such prolonged close confinement with the dregs of Borgravia bearable; the quasi-men could not help but recognize his genetic purity. The sight of Feric put mutants and mongrels in their place, and for the most part they kept to it.

[…] With his heart filled with thoughts of his goal in fact and in spirit, Feric was almost able to ignore the sordid spectacle that assailed his eyes, ears, and nostrils as he loped up the bare earth boulevard toward the river.

[…] as Feric elbowed his way through the foul-smelling crowds, he spotted three Eggheads, their naked chitinous skulls gleaming redly in the warm sun, and brushed against a Parrotface. This creature whirled about at Feric’s touch, clacking its great bony beak at him indignantly for a moment until it recognized him for what he was. Then, of course, the Parrotface lowered its rheumy gaze, instantly gave off flapping its obscenely mutated teeth, and muttered a properly humble “Your pardon, Trueman.” For his part, Feric did not acknowledge the creature one way or the other, and quickly continued on up the street staring determinedly straight ahead.

Feric Jaggar dimostrava di appartenere sotto tutti gli aspetti al genotipo dell’uomo puro. Questo lo aiutava a sopportare una vicinanza tanto prolungata con la feccia di Borgravia; gli umanoidi non potevano non riconoscere la sua purezza genetica. La vista di Feric rimetteva al loro posto mutanti e meticci, che per lo più ci rimanevano.

[…] Assorto nelle riflessioni sulle proprie mete materiali e spirituali, Feric riuscì quasi a ignorare il sordido spettacolo che assaliva occhi, orecchie e narici mentre percorreva a lunghe falcate lo squallido viale terroso che portava al fiume.

[…] mentre si faceva largo a gomitate tra la folla puzzolente, Feric individuò tre tested’uovo dai crani nudi e fiammeggianti al sole, e si scontrò con un pappagalloide. Quest’ultimo si girò di scatto indignatissimo, ticchettandogli contro il beccaccio osseo per un attimo, prima di rendersi conto di chi era. Allora, naturalmente, abbassò gli occhi lacrimosi, smise all’istante di far crocchiare gli osceni denti da ibrido, anzi mormorò con la dovuta umiltà: «Mi perdoni Verouomo». Feric, da parte sua, fece finta di non vederlo e tirò diritto per la sua strada senza guardarsi intorno.

Hitler elogia la purezza genetica del suo alter-ego Feric durante una delle sue più celebri trasformazioni.

2.

Feric stood erect on the floor of the command car cabin bracing himself against the back of Best’s seat with his left hand; with his right, he pointed the shining steel fist that was the headpiece of the Great Truncheon at the heavens. “Hail Heldon!” he shouted, his mighty voice piercing the din. “Death to the Dominators and their Universalist slaves!” He brought the Steel Commander down in a great arc, and with an earthshaking roar of “Hail Jaggar,” the forces of the Swastika swept forward.

Feric stood erect on the floor of the command car cabin bracing himself against the back of Best’s seat with his left hand; with his right, he pointed the shining steel fist that was the headpiece of the Great Truncheon at the heavens. “Hail Heldon!” he shouted, his mighty voice piercing the din. “Death to the Dominators and their Universalist slaves!” He brought the Steel Commander down in a great arc, and with an earthshaking roar of “Hail Jaggar,” the forces of the Swastika swept forward.

The line of motorcycles smashed into the leading edge of the horde in the park to the accompaniment of massed fire from squads of SS gunners. With great screams of fear and dismay, hundreds of the wild-eyed scum went down choking on their own blood while cold steel split skulls and wheels crushed the limbs of the fallen. Through the interstices in the forward line of motorcycles the Knights then charged, swinging their truncheons and swirling their chains, cracking limbs and smashing heads, consolidating the opening that the motorized SS had given them. Feric’s driver took the command car straight into the forefront of the battle. As Best and Render cut broad swathes through the panicked rabble with their submachine guns, Feric swung the Steel Commander in great arcs of destruction, smashing dozens of heads, crushing scores of limbs, cutting the torsos of the enemy in twain, wreaking incredible havoc with every blow. What a dashing sight this was to viewers all over Heldon, and what an inspiration to his men!

La prima linea di motociclisti si gettò contro l’avanguardia nemica sotto il fuoco di protezione di parecchi tiratori SS. Con grandi urla di terrore e sgomento, centinaia di miserabili dagli occhi allucinati caddero a terra nel loro stesso sangue mentre l’acciaio gelido disintegrava i crani e le ruote maciullavano le ossa di chi era al suolo. Lanciandosi negli spazi aperti dall’avanguardia di motociclisti, caricarono allora i Cavalieri, saettando i manganelli e facendo sibilare le catene, spezzando ossa e fracassando teste, e allargarono l’apertura che già le SS avevano creato per loro. L’autista di Feric portò la macchina proprio sul fronte principale degli scontri. Mentre Best e Remler decimavano la plebaglia stravolta a mitragliate, Feric descriveva con il Comandante d’Acciaio grandi archi di morte, maciullando dozzine di crani, spezzando decine di ossa, squarciando letteralmente a metà i nemici, per i quali ogni colpo rappresentava un’incredibile rovina. Che spettacolo eccitante per gli spettatori di Heldon, e che esempio per gli helder!

3.

As anyone with even a cursory layman’s knowledge of human psychology will realize, Lord of the Swastika is filled with the most blatant phallic symbolisms and allusions. A description of Feric Jaggar’s magic weapon, the so-called Great Truncheon of Held: “The shaft was a gleaming rod of … metal full four feet long and thick around as a man’s forearm … the oversize headball was a life-sized steel fist, and a hero’s fist at that.” If this is not a description of a fantasy penis, what is? Further, everything about the Great Truncheon points to a phallic identification between Hitler’s hero, Feric Jaggar, and his weapon. Not only is the truncheon fashioned in the shape of an enormous penis, but it is the source and symbol of Jaggar’s power. […] it is the phallus of maximum size, potency, and status, the sceptre of rule in more ways than one. When he forces Stag Stopa to kiss the head of his weapon as a gesture of fealty, the phallic symbolism of the’ Great Truncheon reaches a grotesque apex.

As anyone with even a cursory layman’s knowledge of human psychology will realize, Lord of the Swastika is filled with the most blatant phallic symbolisms and allusions. A description of Feric Jaggar’s magic weapon, the so-called Great Truncheon of Held: “The shaft was a gleaming rod of … metal full four feet long and thick around as a man’s forearm … the oversize headball was a life-sized steel fist, and a hero’s fist at that.” If this is not a description of a fantasy penis, what is? Further, everything about the Great Truncheon points to a phallic identification between Hitler’s hero, Feric Jaggar, and his weapon. Not only is the truncheon fashioned in the shape of an enormous penis, but it is the source and symbol of Jaggar’s power. […] it is the phallus of maximum size, potency, and status, the sceptre of rule in more ways than one. When he forces Stag Stopa to kiss the head of his weapon as a gesture of fealty, the phallic symbolism of the’ Great Truncheon reaches a grotesque apex.

Tabella riassuntiva

(1) E’ interessante notare che comunque, pur essendo Feric truzzissimo e improbabile, è sempre meglio dei protagonisti del fantasy moderno. Feric vince sempre, ma effettivamente è meglio degli altri in tutto, e il rispetto dei suoi discepoli è perfettamente giustificato nel contesto del romanzo; Bella di Twilight (ed è solo un esempio) non sa fare niente, ma è un’eroina lo stesso.Torna su

(2) Questa mi è parsa una cattiva idea. L’esperimento di Spinrad sarebbe stato più interessante se Hitler avesse cercato vie alternative – più “fantastiche”, in accordo con la natura del genere – per far arrivare al potere il suo personaggio. Feric dovrebbe sembrare più una versione idealizzata di Hitler, che l’alter-ego dell’Hitler reale.Torna su

(3) Sulla ripetitività della formula di The Iron Dream si esprime pure Ursula K. LeGuin in questo articolo. Il suo giudizio sul romanzo è globalmente positivo, il suo giudizio sullo stile è “fai schifo”. In particolare:

Torna su

16 commenti

Pubblicato in Consigli del Lunedì, Literary Fiction, Metafiction, Science Fiction, Ucronia

Contrassegnato da tag bisogno di editing, eugenetica, fantascienza, Hitler, Hitler scrittore di fantascienza, Il signore della Svastica, la LeGuin commenta Spinrad, library.nu, Lord of the Swastika, narrativa, narrativa fantastica, nazismo, Norman Spinrad, self-inserction fanfiction, storia alternativa, The Iron Dream, Ursula K. LeGuin, utopia nazista, wish-fulfillment